Au bord de la Hem, un panneau « révèle un problème connu de tous »… ce qui passe mal

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Chacun peut déjà chercher à connaître le nom de la rivière qui coule près de chez lui »

Charlène Descollonges, ingénieure hydrologue, s’est imposée comme l’une des voix défendant une hydrologie régénérative. Elle était le grand témoin des 6 e Assises de l’eau organisées à Lens ce jeudi 14 novembre par l’Agence de l’eau Artois-Picardie. Entretien. par christian canivez

[size=20]Qu’est-ce que l’hydrologie régénérative ?

« L’hydrologie régénérative vise, à l’échelle des bassins versants, la résilience des territoires face aux inondations, aux sécheresses et à l’érosion des sols. Elle a pour objectif de ralentir la goutte de pluie, de l’infiltrer et de la répartir dans les paysages.

Pour cela on travaille sur l’eau, les sols et les arbres, au niveau des rivières, de l’agriculture, des forêts mais aussi des villes. On s’appuie sur les dynamiques du vivant pour être plus efficace et plus résilient. On n’est pas obligé de curer, de stocker, de canaliser ».

Revenir à des solutions où on laisse faire la nature, c’est revoir entièrement notre mode de pensée qui visait à la domestiquer…

« Oui c’est une véritable révolution, un changement culturel d’ampleur. La vision de l’homme qui doit contrôler la nature pour faire face aux crises, cette vision de la peur doit évoluer vers une vision de la confiance, qui nous remet aussi à notre place d’espèce vivante parmi les espèces vivantes.

L’humain doit gagner en humilité. Et le mot humus en est la racine… Il n’est pas plus fort que la Nature en tout cas ».

Les solutions que vous préconisez, sur le long terme, sont-elles adaptées à l’urgence climatique ?

« On peut avancer assez vite sur l’eau de pluie et son cheminement. Il y a des aménagements de court terme, plantations de haies, couverts végétaux, préservation des zones humides, qui se révèlent vite efficaces.

Pour les sols et les forêts, c’est sûr que ce sera plus long. Face aux événements que nous venons de connaître et que nous connaîtrons de plus en plus, on peut aussi rapidement créer des espaces de dialogues, organiser la concertation. On peut agir en allant chercher les sceptiques, les indécis et ne pas rester sur un public de convaincus.

En s’appuyant sur les expériences, on convainc plus facilement. Un agriculteur qui parle aux autres agriculteurs, c’est efficace ! »

Qu’est-ce que le citoyen peut faire, rapidement, à son échelle ?

« Il peut déjà chercher à connaître le nom de la rivière qui coule près de chez lui ! Se demander d’où vient l’eau, qui la gère, quel est son prix. Il peut aussi se questionner sur son modèle alimentaire, renouer des liens avec les producteurs près de chez lui, relocaliser son alimentation, ses achats.

L’empreinte eau d’un Français s’élève à 5 000 litres par jour si l’on considère tout ce qu’il consomme. La demande appelant l’offre, plus les citoyens seront engagés, plus les agriculteurs le seront également ».

Quels sont les principaux freins aux solutions que vous avancez, fondées sur la nature ?

« Le premier frein est économique. Accepter que l’eau coûte plus cher n’est pas simple. Et puis il y a aussi le foncier. Il faut compenser les pertes en terres de production pour que le modèle économique soit soutenable, garantir aux agriculteurs qu’ils seront payés au juste prix ».

Vous êtes plutôt optimiste ?

« Je suis pessimiste sur les évolutions à court et moyen terme sur le climat. De nombreux territoires ne sont pas prêts à vivre les événements extrêmes auxquels nous allons être confrontés. Ils n’en ont pas saisi les enjeux, n’ont pas la capacité à encaisser les chocs et les traumatismes.

Mais je suis optimiste sur notre capacité à être plus résilient, à nous adapter. »

Charlène Descollonges est l’autrice d’ Agir pour l’eau, le manuel citoyen, chez Tana Edition 2024, 160 pages, 14,90 €.

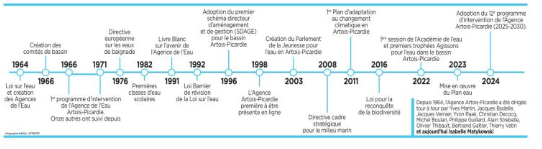

[size=17]Depuis leur création en 1964, quelles grandes étapes les Agences de l’Eau ont elles connues ?

André Flajolet : « Le premier grand pas est cette loi fondatrice de décembre 1964 répondant au principe que l’eau paie l’eau. Les Agences sont de fait financées par de la redevance. Les comités de bassin sont créés dans la foulée.

Le deuxième grand pas à mes yeux est la Loi Barnier de 1992, dont l’article 2 stipule que « l’eau est le bien commun de la Nation ». Une phrase socle. L’eau est clairement considérée comme un patrimoine commun. Cette loi est essentielle car elle institue les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (les SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion (SAGE), outils de planification et de gestion, qui sont les véritables « parlements » de l’eau dans les territoires. La transposition en droit français de la directive européenne sur l’eau, en 2004, est aussi une étape fondamentale.

C’est la loi mère de toutes les directives à suivre concernant l’eau et les milieux naturels. »

L’Agence Artois-Picardie a souvent été à la pointe…

« D’emblée, notre agence a pris à bras le corps la gestion des pollutions industrielles de l’eau, ce qui était la mission initiale des agences. Les pollutions domestiques et agricoles ont suivi.

Aujourd’hui le défi est de réconcilier l’Homme et la Nature, d’agir sur l’eau et la biodiversité et d’œuvrer pour des solutions fondées sur la nature. Notre agence a eu le courage, très rapidement, de mettre des redevances à la hauteur des enjeux, répondant aux problèmes rencontrés et aux réponses apportées.

La mise en place chez nous d’avances remboursables a été une innovation. L’Agence Artois-Picardie se distingue aussi car elle est la seule du pays dont le bassin est entièrement couvert par des SAGE opérationnels . »

Comment expliquer ces réussites ?

« Le bassin était confronté aux plus gros problèmes de pollution des eaux du pays. Et l’on a très vite compris que nos seules ressources en eau sont souterraines.

Dès 1964, avec le monde industriel, nous avons su travailler en partenariat. Nous avons su tirer dans le même sens urbain et rural, riches et pauvres. L’acceptabilité de la redevance a été ici déterminante ».

Un regret et une fierté ?

« Mon principal regret est que les représentants des comités de bassin n’ont pas de statut, cela n’aide pas dans le partenariat avec le préfet. Jouer sans-cesse les variables d’ajustement du budget pour Bercy est un autre regret…

Côté satisfaction, le déblocage dans l’urgence de 30 millions d’euros pour les sinistrés des inondations en 2023 est une vraie fierté pour l’Agence. Il était important d’être là à ce moment-là ».

11:46 | Lien permanent | Commentaires (0)

Au bord de la Hem, un panneau « révèle un problème connu de tous »… ce qui passe mal

07:48 | Lien permanent | Commentaires (0)